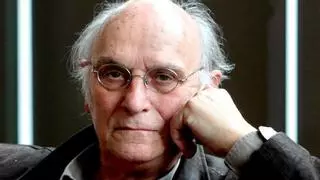

Obituario

Imaginemos un mundo

Carlos Saura dio a este país todo lo que pudo, aunque la razón esquiva nunca le prestó la atención que ahora será un bullicio enorme, de aplausos y de gloria, que ya a él no le llega adonde lo ha llevado el aire del tiempo

Imaginemos un mundo.

Imaginemos un mundo, un país distinto en el que genios así, como Carlos Saura, inventores de universos, creadores de vidas que no existieron, de músicas que antes de ellos habían sido maltratadas, de dramaturgia que había sido obliterada… Imaginemos que creadores dedicados al arte en todas sus versiones hubieran recibido en vida y en plenitud el aplauso o el sitio que este aragonés sin arneses se mereció antes, en un país que ahora, cuando ya no habrá silencio sino parabienes, lo llora, lo aplaude o lo echa en falta...

Imaginemos un país distinto que no es realmente España sino una utopía o el extranjero que lo hubiera dejado hacer, agasajado por su genio, que tiene detrás las influencias de Goya o de Picasso, y le hubieran dedicado en ese país improbable, como una isla de celuloide, pintura y fotografía, un espacio para que los jóvenes estudiaran su obra, desde el disparate al genio o a la fantasía. Imaginemos que hubiera tenido un lugar para que entendiera por qué se hizo de todas las músicas, empecinadamente, como si tuviera un compromiso personal por el sentimiento musical como séptimo sentido de su espíritu.

Imaginemos a Carlos Saura y veámoslo en su casa de Collado Mediano, a unos pasos del tren que lo traía a Madrid; en su cuarto de las reliquias y de las cámaras siempre dispuestas están sus fotografías y sus autorretratos, y también sus bromas; en el salón de mirar la televisión hay un tesoro inigualable de libros de cine y de fotografía, desde aquí mira él cómo evolucionan sus perros y otros animales.

Todo es grande fuera de ese recinto en el que da entrevistas o lee, o escribe sus libros, sus novelas, pero detrás, junto a donde están la cocina y los almuerzos, hay una mesa enorme donde él exhibe para sí mismo o para los que vengan los cuadros que prepara para las sucesivas exposiciones, de pintura, de fotos, como si hubiera rasgado el calendario y fuera un espejismo su edad en el almanaque.

A veces, no hay que imaginarlo, salía a comer con su hija Anna, que era su ángel de la guarda, o con su hijo Antonio, o al menos yo mismo disfruté de algunas de esas salidas, una vez en medio de la niebla, agarrados por el frío de Collado en invierno y, además, confortados con el vino que él bebía para ponerle color al cocido. Una de esas veces hablamos de este país y de la guerra, de la que pasó, la que le llevó el miedo al cuerpo de toda su familia. Este país no se había recuperado de aquellos razonamientos perversos que trajeron la muerte, y también la muerte de Lorca, que estaba siendo uno de sus más importantes proyectos. Me dijo, a propósito de aquella guerra y este tiempo que observaba desde la esquina del mundo: “He vivido la guerra y me da terror que haya otra en España”.

La había vivido en Madrid, en Valencia y en Barcelona, “porque mi padre era secretario del ministro de Finanzas de la República”. Viajó con el ejército republicano, “he visto los bombardeos y las casas rotas, la gente colgando… He visto la muerte en la guerra, excepto en Valencia, donde hubo un remanso de paz”. Por aquel entonces Manuela Mena, exalcaldesa de Madrid, había expresado temores similares a los suyos, y por eso me dijo Saura: “He vivido la guerra y me da terror y me da miedo la posibilidad que haya otra… Sé está fraguando, en eso estoy de acuerdo con Manuela Mena. Se está fraguando un poquito. Hay que tener mucho cuidado, hay que paralizar eso. En cuanto la derecha y la izquierda empiezan a moverse, o lo hacen la Iglesia y el Ejército, me produce terror lo que pueda pasar”.

Él confiaba “en que las gentes inteligentes de este país” se pusieran de acuerdo “para que esto no suceda”. Ya pasó, me dijo, “y fue la guerra española una brutal contienda entre hermanos”. Ese espectro ruin del pasado está en muchas de sus películas, en sus documentales, en su fotografía, en el arte diverso que lo mantuvo en pie, hasta el final, como si tuviera siempre pendiente un encuentro con un mundo que no se pareciera al que representaba la sangre, el asesinato y el odio.

“Cuando uno para, está muerto”, me dijo también, hablando de la salud, y por tanto del indeciso futuro. Alrededor, en la casa, tenía la vida, trabajaba cantando, mirando a los celajes, imitando los titubeos de los perros, esperando siempre que el cambio de las estaciones le regalara un tema para ser a la vez un campesino y un actor, un hombre riendo y marcado también por una implacable lucha contra la banalidad.

Miraba la muerte (padeció una neumonía poco antes de los 89 años) “con cierta naturalidad, aunque no quiero morirme”. Esa vez que nos tocó hablar de ese espacio final que miraba de lado estaba preparando su trabajo sobre Lorca, otra razón de historia para escapar del fantasma de la guerra. “Me gusta mucho su especie de alma infantil, deslumbrado por las cosas que están pasando. Es muy interesante esa relación homosexual que tiene con varias personas que le aportan muchísimo. Me da igual que se haya enamorado de una mujer o de un hombre. Pero ese sentimiento de estar ligado siempre a un amor, a una pasión…, eso me gusta de Lorca. Y, luego, su compromiso con la izquierda y con la vida españolas, siendo además un hombre religioso… Pero lo fusilaron, y ya está, lo mataron… A los 38 años. La guerra española es de una crueldad enorme. Por los dos lados, aunque evidentemente más por el lado fascista”.

Aquel asesinato de Lorca le parecía imperdonable. Lo decía así, como quien está extrayendo de su memoria otros dramas que se le parecieron, su mano agarrada a la silla, la vida dando vueltas en su memoria, a punto de levantarse para buscar un cuadro, un libro, una música, algo que le devolviera al mundo de hoy. “Desgraciadamente”, me había dicho otra vez, “no creo en la inmortalidad; me gustaría, pero somos animales y tenemos un límite en la vida, desaparecemos y ya está. Quizá somos una especie de ensayo de ser humano que alguien inventó, como decía Dostoievski”.

Una mano que es un misterio subrayó en negro intenso eso que me dijo de la muerte, y ahora que lo releo lo veo a él, ya viajando por lo celeste, diciendo esas palabras u otras que, al alcanzar en el aire su verdadera naturaleza de extrañeza o de drama, han ido siendo la verdadera esencia de su obra y de su esperanza, de su naturaleza alegre y a la vez esquiva, la manera de ser un genio que debiera haber tenido, desde su infancia, desde la maldita guerra, un aposento más generoso donde depositar su enorme capacidad de artista.

Pero nació en este país, y a este país le dio todo lo que pudo, aunque la razón esquiva nunca le prestó la atención que ahora será un bullicio enorme, de aplausos y de gloria, que ya a él no le llega adonde lo ha llevado el aire del tiempo. Tanta energía, tanto amor por lo que hizo. Una biografía que alternó inteligencia y tormento, la voz infinita, la imagen impar, de un artista rabiosamente contemporáneo.

- Guillem Ferrer, activista y participante en el acto de Miguel Bosé y Josep Pàmies: 'El conocimiento científico no es prioritario, sino complementario

- Denuncian a una pasajera por discutir por el calor con una azafata en un vuelo hacia Palma

- Se vende la última 'joya' inmobiliaria en Andratx: una mansión de 22,5 millones con un embarcadero privado para un yate de hasta 130 metros

- Detenido un hombre por quemar su casa con su mujer y su hijo dentro en Palma

- Los bares de Sineu deberán permitir el acceso libre a los baños el día del Much

- Graban en vídeo la impericia y la temeridad de unos turistas en barco alquilado para salir de Cala Estreta, en Artà

- El director del Conservatorio de Mallorca vuelve a su puesto tras ganar el recurso contra la suspensión de Educación

- La princesa saudí investigada en Palma llevaba tres meses en busca y captura