En primera fila, hay mujeres esperando a que Juanes les provoque ternura hablando de amor y entendimiento entre las personas (si eso es acaso posible). Sus novios aguardan con aspecto menos fervoroso, aunque a ellos también les agrada el arrastre de romanticón rockero que destila el cetro de los sones latinos de los últimos tiempos. Si bien lo hacen, por aquello de que se les contagie algo de la galantería del colombiano.

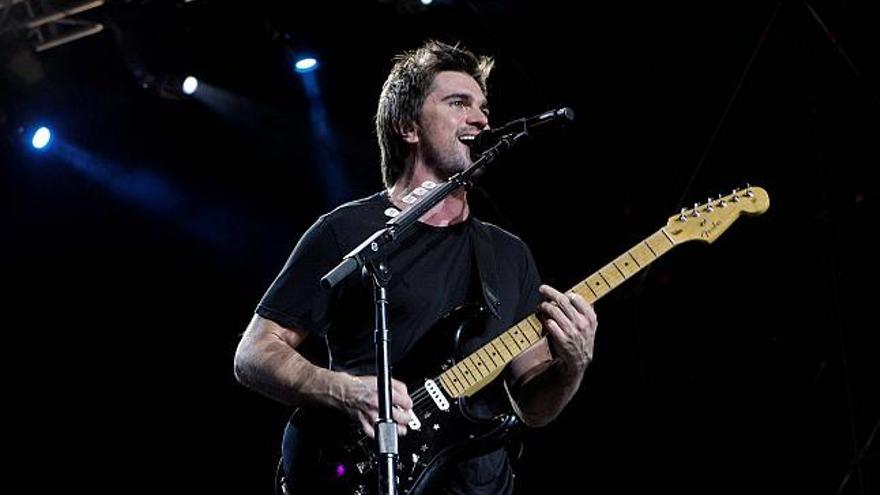

En la arena del coliseo, a los paisanos de Juanes se les nota tensos, con ganas de soltar las caderas y bailar, aunque sea perdiendo las chancletas. Lo suyo es puro orgullo nacional. Es de rigor enarbolar banderas del país de García Márquez, aunque alguien acabe desportillado a codazo limpio. Según la termodinámica de la noche, el chubesqui de la piel corporal achicharra cuando las luces del monstruo de metal sobre el que se desgañitará el artista parpadean y deslumbran a las más de 6.000 personas que allí se acabildan, con un devocionario en la mano, por una religión cuya deidad es Juanes. En la intro, la percusión -lo mejor de la noche- lisonjea los tímpanos y el ritmo basal del organismo. Unas correctas guitarras preludian los acordes de A Dios le pido, aunque muchos se crean que es La camisa negra. Juanes sale como un tipo normal, de negro a plazo fijo. No es gratuito que la gente diga que él no necesita nada más para triunfar, y que es el cantante sin excipientes, pero con tatuajes. Muchas chicas vibran con los dibujos de sus bíceps en las pantallas, desatendiendo unas letras que él mismo demanda que se tarareen. Sin soltar la guitarra -educado, formal, creíble-, continúa con su mezcla de cumbia y rock sin pretenciosidad ni malditismo. Después de rogarle a diosito, el de Medellín se pone suspicaz berreando No creo en el jamás, un tema de su nuevo trabajo La vida es un ratico. Ya en Mala gente, los músicos despuntan y unas enormes manos de Bigfoot controlan los timbales que marcan la caja de ritmos de la banda.

Tras Clase de amor, Juanes encomia el dislate y la irracionalidad tomando por montera La noche, "loca, loca, loca, noche loca". Sin guitarra por bandolera, hace concesiones a la primera fila, con movimiento calentito, pero más íntegro que Ricky Martin. En una de éstas, Juanes recibe la visita de un globo en el escenario y lo devuelve con un chute delicado, sin traspiés. Y es cuando da las buenas noches a Palma, a sus compatriotas y a todos los que han ido a verle. No se olvida de echar el ancla en su ineludible solidaridad: "Vivan la paz y la libertad", pero sin nombrar explícitamente a Betancourt. Tras el saludo, el concierto se adentra en el pantano de las baladas. Un día normal, con estrellas en el tendido y en los palcos (la mitad a reventar), prepara los ánimos para Mi fotografía, con la que el cantante guiña ese ojo de tipo corriente que cuando quiere parece un espigón de noches infinitas.

Juanes se pone la camisa negra justo antes del bis, que se alarga sin premura por más de siete canciones. El cantante es un espécimen de los que se despelleja en directo, como todo aquél que tiene sangre de heavy metal en las venas. Que sí, Juanes lo era.